ছবির খোঁজে হাজারীবাগে

বজ্রমানিক দিয়ে এবছর আষাঢ়ের মালা গাঁথা হল না। আকাশের গায়ের টক টক গন্ধটা না ধুয়েই যেন ডিও লাগিয়ে এসে পড়ল শরত। দারুন সব সূর্যাস্ত হতে লাগল নদীর ধারে, মাঠের পারে। এমন সময়ে প্রকৃতি একদিন জন কনস্টেবলের ছবির মত আকাশ আঁকলেন। সেই দেখে হাজারীবাগের দিকে রওনা দিলাম। হাইওয়ের সবুজ বোর্ডে সব মন কেমন করা জায়গার নাম পেরিয়ে গেল শাঁ শাঁ করে। গিরিডি তোপচাঁচি নিমিয়া ঘাট। দূরে পরেশনাথ পাহাড়ের মাথায় মায়াকুয়াশা। রাস্তার ধারে শরবতের ছাতুর সঙ্গে লঙ্কা লেবু পেঁয়াজের মহব্বত। মাত্র 15 টাকায় এক গ্লাস। ঠোঁটের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এই গাঢ় প্রেমের স্বাদ ভুলতে সময় লাগে অনেক্ষন।

বাগোদরের পরে হাইওয়ে ছেড়ে পথ ঢুকে গেল শালের জঙ্গলে। রোমহর্ষক ডাকাতির অনেক গল্প পল্লবিত হয়ে এ পথে ট্যুরিস্টদের ঝাঁক প্রতিহত করে রেখেছে বছরের পর বছর। রাস্তা এমনই মসৃন যে তাতে গুলি খেলার একটা পিলের মত গর্তও নেই। বিস্তৃত জঙ্গলের মাঝে ছোট শহর হাজারীবাগ। তার পর আবার জঙ্গল, সেই জঙ্গলের তলায় পাথুরে মাটি ঢেউ খেলানো। ঢেউয়ের মাথায় উঠলে দিগন্ত দেখা যায়। শালের সবুজ রঙে সূর্যের তেরচা আলো। পিছনে অনুচ্চ টিলা। এসে গেল বড়কাগাঁও। তারপর বিশ্রামপুর। তারও পরে ইস্কো। হাজারীবাগ থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূর।

এটা পশ্চিম বড়কাগাঁও ব্লকের সাথী-পাহাড় রেঞ্জের একটা অংশ। এখানে মানুষ থাকে। হোমো- স্যাপিয়েন্স। বিরাট একটা পাথরের চাট্টানের উপরে গুটিকতক মাটির বাড়ি। গ্রামের শুরুতেই একটা সরকারি তোরণ আছে। সেখান থেকেই হালকা চড়াই শুরু হচ্ছে। আসলে গোটা গ্রামটাই একটা প্রকান্ড পাথরের ছোট টিলা। এর শীর্ষদেশ একেবারে ন্যাড়া। পৃথিবীর ত্বকের সব কোমলতা আর গাছপালার রোম উঠে গিয়ে এইখানে বেরিয়ে পড়েছে তার অস্থিসার খুলি।

সেই খুলির উপরে বসে কয়েকজন বৃদ্ধা গল্প করছিলেন, তাঁদেরই একজন ডেকে আনলেন ছোট একটি ছেলেকে। এর মুখে রা নেই। ইঙ্গিতে আমাকে আসতে বলে পাথরের সেই চূড়া থেকে সে নেমে চলল আরো জঙ্গলের দিকে। নিস্তব্ধ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ওর পিছন পিছন খানিকটা এগোনোর পর বাইরে থেকে দেখে মনে হল সঙ্কীর্ণ একটা গুহামুখ। স্থানীয়দের ভাষায় এর নাম মালওয়া-দুয়ারী গুফা।

কিন্তু কি আছে এখানে? যার সম্পর্কে খানিকটা পড়েই নিজেকে আর আটকাতে পারিনি, এই সময়টা ঘোর অসময় জেনেও, সঙ্গী না জুটলেও পুরোনো মোটরসাইকেলে ভরসা রেখে একাই এসেছি। 1991 সালে হাজারীবাগের আশেপাশে এরকমই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ফাদার টনি হারবার্ট। ঘুরতে ঘুরতে সে বছরই এখানে খুঁজে পেলেন রক-আর্ট ।

রক-আর্ট বস্তুটা কি? রক মিউজিকের মত চূড়ান্ত শারীরিক বা ভোকাল কর্ডের ক্ষমতার চরমসীমায় নিজেকে ঠেলে তোলার কোনো কান্ডকারখানা এখানে নেই। এই রক-আর্টের বাংলা করলে হয়ত হতে পারে শিলা- শিল্প। অর্থাৎ পাথরের উপরে আঁকা ছবি। আমরা ভীমবেঠকায় প্রাগৈতিহাসিক গুহা-চিত্রের নমুনা অনেকেই দেখেছি। স্বচক্ষে না হলেও ছবিতে তো দেখেইছি। ঝাড়খণ্ডের নর্থ করনপুরা ভ্যালির এই ইস্কো গ্রামেও পাথরের দেয়ালের গায়ে কিছুটা সেরকম ছবি আছে।

কিন্তু এই ছবি গুলো আঁকা হল কিভাবে ? কারাই বা আঁকল আর কবে আঁকল? এইসব স্বাভাবিক কৌতুহল উদ্রেককারী প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে একটি অতিরিক্ত প্রশ্নও সবার মনে উঁকি দেয়। যেটা হয়ত আমাদের দেশের অন্যান্য জায়গার শিলা-শিল্পের ক্ষেত্রে হয় না। প্রশ্নটা হল এইসব ছবির মানে কি?

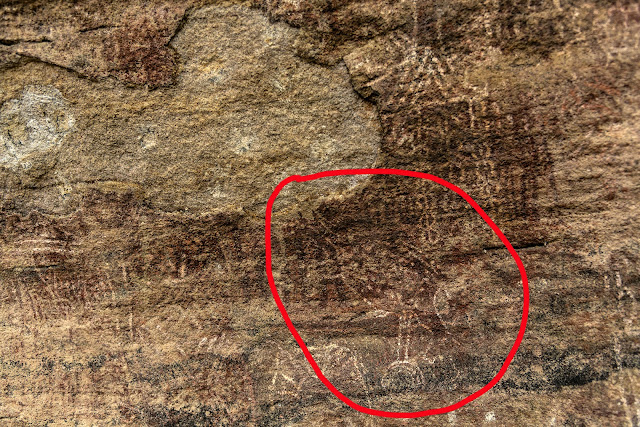

পাথরের গায়ে ছবি আঁকা হত দুভাবে। এই দুধরনের টেকনিককে আলাদা করে বিচার করে এক ধরনের নাম হয়েছে পেট্রোগ্লিফ আরেক ধরনের নাম পিকটোগ্রাফ। পেট্রোগ্লিফ হল পাথরের গায়ে আরেকটা পাথর বা অন্যকিছু ধারালো জিনিস দিয়ে খুঁচিয়ে চটা তুলে তুলে ছবি আঁকা। আর পিকটোগ্রাফ হল পাথরের দেওয়ালে সরাসরি রঙ দিয়ে ছবি আঁকা। ইস্কো গ্রামে পাথরের দেওয়ালে এই দুরকম উপায়েই আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

এই একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ। বাকিগুলোর উত্তর দিতে গেলে 'হয়ত' বা 'মনে হয়' মিশিয়ে দিতে হবে। আপাতত প্রবল উত্তেজনা নিয়ে আমার বালক গাইডের পিছুপিছু গুহায় ঢুকলাম। শুরুতে ভেতরে ঢোকার পথ যতটা সঙ্কীর্ণ ভেবেছিলাম আসলে তা নয়। প্রবেশ পথটা অনেকটা মানুষের ঠোঁটের আকারে চওড়া।এই গুহায় কিন্তু কোনো ছবি আঁকা নেই। তবুও এই গুহাটা দেখতে হবে।

তার কারণ হল এই ধরনের গুহার সঙ্গে বিরহড় জনজাতির কিছু ধর্মীয় বিশ্বাসের যোগ। হতে পারে নিছক গালগল্প বা বিস্মিত মনের কল্পনা, বিরহড় জনজাতির বিশ্বাস এই গুহা বিবাহমন্ডপ। কোনো দূর অতীতের রাজারাজড়ারা তাদের বিয়ের জন্য এই জায়গা বেছে নিতেন এবং তাদের বিবাহ পরবর্তী প্রথম রাতটি কাটাতেন এখান থেকে সামান্য দূরত্বের সেই পাথরের আচ্ছাদনের নীচে, যেখানে আদিম মানুষ ছবি এঁকেছিল।

এই আদিম মানুষ মানে কি? ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট এন্ড কালচারাল হেরিটেজের (INTACH) পক্ষ থেকে এই অঞ্চলে প্যালিওলিথিক বসতির অনুসন্ধান করা হয়েছিল। তাতে বিভিন্ন সময়ের পাথরের সরঞ্জাম আর মেসোলিথিক রক -আর্টের নিদর্শন পাওয়া গেছিল। ধরে নেওয়া গেল মধ্যপ্রস্তর যুগের মানুষেরা এইখানে ছিল আর তারা বেশ কিছু ছবি এঁকেছিল পাথরের দেওয়ালে। তাহলে তারিখের বিচারে 25000BCE তে এই ছবিগুলো আঁকা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ব্যাপার অত সোজা নয়। ইস্কোতে পাথরের দেওয়ালে বিভিন্ন কালপর্বে ছবি আঁকা হয়েছে। একদল মানুষ ছবি এঁকে গেছে, পরবর্তী কালে তার উপরেই আরেকদল মানুষ এসে অন্য ছবি এঁকেছে। কেউ কেউ মেসো-চালকোলিথিক যুগে আঁকা হয়েছিল মনে করে একে 10000 BCE পুরোনো মনে করেছেন।

এই বিশাল সময়পরিধির মধ্যে আঁকা হওয়ায় এগুলোর প্রভাব স্থানীয় জনজাতির মধ্যে ভীষণভাবে রয়ে গেছে। থেতাঙ্গী গুহায় 'টানা ভগতেরা' একটা অনুষ্ঠান করে জানুয়ারি মাসে। যেমন আমরা বাংলায় ভর হওয়া দেখি সেরকমই এক মহিলা প্রবল মাথা ঝাঁকিয়ে অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে থাকে পুরুষের দল। সবাই পরে সাদা পোশাক। ইস্কো গ্রামের লোকেদের ধারণা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একদিন কোনো পাহান (পুরোহিত) পাথরের গায়ে এইসব ছবি এঁকে গেছেন। তাই এগুলো তাদের কাছে ভীতি উদ্রেককারী।

গুহার দু প্রান্তে দুটি মুখ। দুদিক দিয়েই আলো আসছে। ছাদের রঙ ইয়েলো অকার, কোনো কোনো জায়গায় বার্ন্ট সিয়েনা। ভিতরেই খানিক দূরে একটা দেবস্থান। লাল পতাকা উড়ছে বাঁশের ডগায়। যে পথে গুহায় ঢুকেছি সেপথেই বেরিয়ে উল্টো দিকে ন্যাড়া পাথরের উপর দিয়ে খানিক হেঁটে রামী ধারা নামে একটা জলধারা পার করে গেলাম সেই দেওয়ালের নীচে। যেখানে বাকরুদ্ধ হওয়ার সমস্ত আয়োজন মজুদ।

এই পাথরের আশ্রয়ের নাম কোহবর-গুফা। কোহবর শব্দটি দু টুকরো করলে এর অর্থ স্পষ্ট হয়। খো শব্দে বোঝায় গুহা আর বর শব্দে দম্পতি। দম্পতির গুহার জটিলতায় ঢোকার আগে আকারে প্রকারে এটা কেমন তা বলতে হয়।

পাথরের যে বড় চাট্টানের উপরে এই গ্রামটা সেটা এইখানে এসে হঠাৎই যেন ফেটে দুভাগ হয়েছে। বিরাট সেই ফাটল দিয়ে নিচে নেমে গেলে পূর্বদিকের খাড়া দেওয়ালের গায়ে অজস্র ছবি। এই দেওয়ালের উপরের অংশটা ছাতার মত একটু বাঁকা হয়ে একটা প্রাকৃতিক কার্নিশ তৈরি করেছে। খানিকটা বেরিয়ে থাকা এই সমান্তরাল অংশটার জন্যই হয়ত ছবিগুলি ঝড়জল ও প্রকৃতির নানা ঝাপটা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে এত বছর।

আরেকটা ব্যাপার হল আমাদের চোখের সমান্তরালে শুধু নয়, আমাদের হাত যতটা উপরে উঠিয়ে ছবি আঁকা যায় তার থেকে অনেক উঁচুতেও ছবি আঁকা আছে। একটা মাপ বললে জিনিসটা স্পষ্ট হবে। মাটি থেকে দেওয়ালটার উচ্চতম অংশের উচ্চতা 5.81মিটার। বেশিরভাগ ছবিই মাটি থেকে অন্তত দেড় মিটার উপরে আঁকা। হয়ত ছবিগুলো রক্ষা করার সচেতন প্রচেষ্টা হিসেবেই এটা করা হয়েছিল।

প্রাথমিক উত্তেজনা সামলে পাথরের একেবারে বাঁ দিক থেকে দেখা শুরু করলাম। একটা পেট্রোগ্লিফ। একশৃঙ্গ একাকী গন্ডারের ছবি। হাজারীবাগে গণ্ডার দেখা যায় এমন দাবি করলে লোকে বলবে পেটে মহুয়ার পরিমান কিঞ্চিৎ বেশি আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সময়ে এই ছবি আঁকা তখন একশৃঙ্গ গণ্ডার দেখাই যেত এখানে এবং জায়গাটা খানিকটা জলাভূমির মত ছিল। শুধু এই গণ্ডারই নয়, একগুচ্ছ প্রাণীর ছবি আছে হাত পা ছড়ানো অবস্থায়, যেন মাংসের দোকানে কেউ গোটা প্রাণীটিকে ছাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে তার অবয়ব প্রদর্শনের জন্য রেখেছে। এদের প্রত্যেকের শরীরের ঠিক মাঝেই একটা করে বৃত্ত আঁকা। এগুলো কচ্ছপ। আজকের দিনের 'আসাম রুফড টার্টল' হিসেবে একে শনাক্ত করা গেছে। সেদিনের জলহাওয়া সে আজকে নেই। 'আসাম রুফড টার্টলের' এখনকার বাসভূমি আসাম আর বাংলাদেশেও সে আজ অস্তিত্বের অতিসঙ্কটে পড়েছে।

এরকমই আরেকটি অবয়ব। যার বাহু দুটি আকাশের দিকে তোলা। পা দুটিও টানটান। বেশ খানিকটা ছড়িয়ে রাখা। এটা কিসের ছবি প্রথমে বোঝা যায়নি সেটা। পরে খুঁটিয়ে দেখে বোঝা যায় এই ছবি এক মহিলার, যিনি সন্তান জন্ম দিচ্ছেন। আসন্নপ্রসবা সেই নারীর শরীরের থেকে বের হয়ে আসছে একটি শিশু। যার মাথাটি ও শরীরের অর্ধাংশ প্রসূতির দু পায়ের ফাঁক দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছে বাকিটা এখনো মাতৃ জঠরে। গাঢ় রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত গোটা শরীরের আউটলাইন টানা হয়েছে সাদা রং দিয়ে। আশ্চর্য এ ছবি আমাদের সেদিনের সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে বহু কথা বলে। এই প্রসবিনীর ছবির পাশেই আঁকা একটি সূর্য। গোলাকৃতি সেই শক্তির উৎস তার পূর্ন তেজে আলো বিকিরণ করছে। সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনাটি কত বিশেষ কত উজ্জ্বল কত মহত্বপূর্ন ছিল তা আন্দাজ করা যায়। ডি- স্ট্রেচ প্লাগ- ইন ব্যবহার করে দেখা গেছে যে রঞ্জক পদার্থে ওই নারী অবয়ব আঁকা সেই একই রঞ্জকে সূর্যও আঁকা হয়েছে, অর্থাৎ দুটি একই সময় আঁকা হয়ে থাকতে পারে। এই সূর্যের আরেকটি অর্থ হতে পারে যে মানবশিশুটির জন্ম হচ্ছে সে পুরুষ।

সে যাই হোক, শিকারে আহারে মৈথুনে যে অকপট প্রকৃতি সংলগ্ন জীবনের উদযাপন এই ছবিগুলোয় ধরা আছে তার তুলনা নেই। অনেক নিচের অংশে আছে আরেকটি পেট্রোগ্লিফ। একটি মানুষের অবয়ব। আজকের মানবদেহের সঙ্গে অনেক বেশি নিকট সাদৃশ্য রেখে আঁকা। মানুষটির এক হাতে আধফোটা পদ্মকুঁড়ি বা তীরের ফলার মত কোনো তীক্ষ্ণ অস্ত্র। স্ত্রী অঙ্গের অনুপস্থিতি এটি স্ত্রী অবয়ব কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ জাগায়। তবে একটি ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কিছুটা নিশ্চিত যে এই ছবিগুলি মহিলাদের শিল্পকর্ম। অর্থাৎ মেয়েদের আঁকা।

আরো যেসব প্রতীক ধর্মী ছবি এই দেওয়ালে আঁকা তার অধিকাংশই উর্বরতা ও প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন একটি চৌকো ক্ষেত্রের মধ্যে তিনটি যোনির আকৃতি, দুদিক থেকে সেগুলিকে ধরে আছে দুটি ত্রিভুজ। এরকম আরো ছবি, আঁকাবাঁকা রেখা, চৌকো খোপের মধ্যে আরো কয়েকটি খোপের বিন্যাস দেখে মনে হয় যেন আকাশপথে দেখা জমিজিরেত পাহাড় পর্বত ভূপ্রকৃতির বিমূর্ত জ্যামিতিক রূপ।

প্রাগৈতিহাসিক এই শিলা শিল্পের ঐতিহ্য এখনো বয়ে নিয়ে চলেছেন স্থানীয় বিরহড় ও মুন্ডা জনজাতির মহিলারা তাদের কোহবর আর সাহারাই চিত্রকলার মধ্য দিয়ে। বুলু ইমামের জঙ্গল ঘেরা বাড়িতে বসে সেই শিল্পকলার আলোচনা হচ্ছিল। ফাদার টনি হারবার্টের আবিষ্কারের পরে হাজারীবাগ বাসী তাঁর বন্ধু বুলু ইমাম ইস্কো রক আর্টের বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন স্থানীয় মানুষজনের কাছে এই ছবিগুলো মোটেই অপরিচিত অজানা কিছু নয়। তথাকথিত সভ্যতার অন্তরালে থাকা মানুষজন এগুলোর উপস্থিতি বিস্মৃত হননি কখনোই বরং তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা পার্বণে বিবাহ উৎসবে তাদের ঘর অলঙ্করনের মাধ্যমে এই অজানা প্রতীকের চর্চা করে আসছেন ছেদহীন ভাবে। আর এই কাজে একমাত্র মহিলাদেরই অধিকার। বংশ পরম্পরায় মহিলারাই এই শিল্পের উত্তরাধিকার সঞ্চারিত করে দিয়ে যাচ্ছেন তাদের মেয়েদের ভিতরে।

বুলু ইমাম মনে করছেন যে মানবীদল একদিন ইস্কোর পাথরে ছবি এঁকেছিল তাদেরই উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলেছেন আজকের বিরহড় ওঁরাও মুন্ডা গাঞ্জুরা। ইস্কোর ছবি শহুরে মানুষেরা খুঁজে পাওয়ার পরে আজ পর্যন্ত তিনি স্থানীয় কোহবর আর সাহারাই চিত্রকলার সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়ে গবেষণা মূলক বই লিখে চলেছেন সেইসঙ্গে পৃথিবী জুড়ে নিরলস প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। মূলত তাঁর চেষ্টায় সাহারাই আর কোহবর চিত্রকলা জি আই তকমা পায়। তিনি নিজে পদ্মশ্রী পেয়েছেন 2019 সালে। থামেন নি আজও।

হাজারীবাগের দিপুগাড়া ক্যানারী হিল রোডের তিন একর জঙ্গল ঘেরা এই বাড়িটিতে না এলে আমার হাজারীবাগ দেখা অসম্পূর্ন থেকে যেত। এসেছিলাম সংস্কৃতি মিউজিয়াম এন্ড আর্ট গ্যালারি দেখতে। তখনো জানতাম না এই একই বাড়িতে থাকেন বুলু ইমাম। 1919 সালে বাড়িটি আসলে টি গার্ডেন ডিস্ট্রিক্ট লেবার এসোসিয়েশনের অফিস ছিল। হয়ত মনে পড়ে যাবে কালি দাশগুপ্তের মর্মান্তিক সেই গানটি 'চল মিনি আসাম যাবো দেশে বড় দুখ রে' ব্রিটিশ চা বাগানে কাজ করার জন্য সস্তার মজুর উত্তরবঙ্গে যাচ্ছে তখন আজকের এই ঝাড়খন্ড, বিহার থেকে। সে পর্ব চুকে গেলে বাড়িটি কিনলেন বুলু ইমামের পরিবার।

যে লম্বা ঘরটি আজ মিউজিয়াম আসলে সেটি ডাইনিং হল। কোণে ফায়ারপ্লেস। মিউজিয়ামে আছে প্রস্তর যুগের সব হাতিয়ার। যা কখনো শিকারের কাজে কখনো বা ইস্কোর দেয়ালচিত্র আঁকার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। রয়েছে চালকোলিথিক যুগের চিত্রিত মৃৎপাত্র। ইস্কো থেকে পাওয়া লৌহ যুগের ফার্নেস পাইপ, কাস্টিং। বৌদ্ধ যুগের মূর্তির অবশেষ, আদিবাসীদের ব্যবহৃত মাছ ধরার জাল থেকে বাদ্যযন্ত্র। আর আছে ছবি। কোহবর আর সাহারাই চিত্রকলার অমূল্য নিদর্শন।

এই বাড়িতে আর আছেন দুই শিল্পী নারী। ফিলোমিনা টিরকি ও পুতলী গাঞ্জু। প্রকান্ড গাছগাছালি ঢাকা মিউজিয়ামের লাল ইঁটের বাড়িটি থেকে দূরে এককোনে একটি নগন্য মাটির বাড়ি। তার সামনের একটুকরো পরিষ্কার করা জমিতে থেবড়ে বসেছেন ফিলোমিনা। বলছেন কোহবর চিত্রকলা নিয়ে।

নববিবাহিত দম্পতি বা বিয়ের আগে যুবক যুবতী যখন পরস্পরকে বুঝে নিতে চান তখন প্রথম রাতটি তাদের কাটাতে হয় খোলা আকাশের নীচে, জঙ্গলে। এটা বিরহড় দের একটা প্রথা। আজও বিরহড় তাণ্ডায় নববিবাহিত দম্পতি বাবা-মার সঙ্গে থাকতে পারেন না। নিজের জন্য তাদের তৈরি করতে হয় পাতার বাসা, যাকে কুম্বা বলে। এখন এই কোহবর বা বিবাহের প্ৰথম রাত কাটাবার জায়গাটি কেমন হবে সে বিষয়ে বিরহড় ও মুন্ডা জনজাতির যে অতীত ধারণা তা হল কোহবর এর কাছাকাছি থাকবে একটি জলের উৎস ও একটি বড় গুহা। যে গুহায় বিবাহ উপলক্ষে আগত অতিথি অভ্যাগত সমাগম হবে। একে বলে মারওয়া-তেরি। মারওয়া মানে বিয়ের জন্য তৈরি শাল পাতার ছাউনির মন্ডপ আর তেরি মানে হল কাছে। বিয়ের রাত দম্পতিরা কাটাবে শিলাশ্রয়ে। এই শিলায় আঁকা আছে ধর্মীয় জাদুকরী চিন্হ আর প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছবি। এই দেখতে দেখতে ক্রমশ পাতার বাসা থেকে মানুষ যখন কাঁচা মাটির বাসায় থাকতে শুরু করল তখন সেই সব বাড়ির দেওয়ালে আর বিয়ের বাসর ঘরে আঁকল সেই একই ছবি যা তারা বরাবর দেখে এসেছে ইস্কো গুহায়। বিরহড় দের ধারনায় বিবাহস্থল কেমন হওয়া উচিত তার ক্লাসিক উদাহরণ ইস্কো গ্রামের এই গুহা আর শিলাশ্রয়টি। আজও হাজারীবাগের জোড়াকাঠ ভেলওয়ারা এইসব অঞ্চলে চর্চা হচ্ছে কোহবর চিত্রকলার।

আরেক রকম ভাবে বেঁচে আছে ইস্কোর রক আর্ট। সেটা হল সাহারাই পরবের সময় কুর্মিরা গাঞ্জুরা যখন নতুন করে তাদের ঘরে মাটির প্রলেপ দেন সেই সময় দেওয়ালে আঁকেন ছবি। সে ছবির প্রতীকও ইস্কোর রক আর্ট প্রভাবিত। উদাহরণ হিসেবে ইস্কোর একটা পিকটোগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটা প্রাণী যার শিং ছোট আর লম্বা কান, অনেকটা মোষ বা বাইসনের মত চেহারা। পশুটি লাগাম পরানো। লাগামের রশিটি ধরে আছে পিঠে বসা একজন মানুষ। লাগাম পরানো আছে দেখে বোঝা যায় পশুটি গৃহপালিত। সাহারাই পরবের আরেকটি নাম গরুখুটা। এই পরবের একটা বড় ভূমিকায় রয়েছে গৃহপালিত পশু। সাহারাই চিত্রকলার একটা অবশ্য অঙ্কিত প্রতীক হচ্ছে পশুর পিঠে বসা মানুষ। অনেকে একে শিবের ছবিও বলেছেন। সেই শিব যিনি সমস্ত প্রাণীর দেবতা।

ফিলোমিনা গল্প করছেন তাঁর শৈশবে দেখা জঙ্গলের কথা। যে জঙ্গলে তিনি কাঠ কুড়োতে যেতেন, ফলমূল আনতেন। তখন ছিল বিনিময় প্রথা। মানুষের তো জঙ্গল প্রয়োজন। কুমোর মাটির পাত্র বানাতে পারে কিন্তু ওষধি গাছপালা, বনের মধু, ছালবাকলের দড়ি সেসব তো বন থেকেই আনতে হয়। ফিলোমিনারা সেগুলি এনে দিতেন। বদলে পেতেন মাটির কলসি, কাঠ কাটার লোহার যন্ত্রপাতি। টাকা দিয়ে কিছু কিনতে হত না। এখন টাকায় সব কেনা যায়। কেরোসিন তেল, সে তো তখনও মহার্ঘ ছিল পুতলী গাঞ্জুদের কাছে। সন্ধ্যে হলে নামত অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ ডাকত জঙ্গলে। শুরু হত মা ঠাকুমার কাছে গল্প শোনার সময়। সেসব গল্প তাদের পূর্বপুরুষের গল্প। এক পোয়াতি নারীর গল্প, যার খুব জাম খাওয়ার শখ। একটি সাপ কি করে সেটা জানতে পেরে গেল আর তারপর কি ঘটল সেটা গল্পে আর গানে ছন্দবদ্ধ রয়েছে। ফিলোমিনা মাটিতে বসে শোনাচ্ছেন সেই অভিশপ্ত সাপের গল্প। কয়েকটি লোক এসেছে এই সময়ে, ফিলোমিনার সঙ্গে নানা দরকার তাদের। আজ কোনো কথা নেই তাদের কারো সঙ্গে, আজ ঘোরের মধ্যে আছেন তিনি, তাঁর ফেলে আসা জীবনের ঘোর। আজ শুধু গল্প। তাঁর বাবা মা, তাঁদের দেশের বাড়ির।

গল্প করতে করতে ফিলোমিনা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন চলো আমার সঙ্গে। গেলাম তাঁদের বিশাল বাগান আর চাষের ছোট ক্ষেতের মধ্যে। বাগানে উনি আগে চলতে লাগলেন পিছনে চললাম আমি। যেতে যেতে হঠাৎ হঠাৎ থমকে উনি ছিঁড়ে নিচ্ছেন একেকটা গাছের একেকটা পাতা। আমার হাতে দিয়ে বলছেন খাও। কেমন গরম মশলার গন্ধ না? মাথা নাড়লাম। সত্যিই তাই। ধরো তোমার বাড়িতে অতিথি এল। গরম মসলা নেই তোমার। এই পাতা ছিঁড়ে দাও। মেয়েদের পেট ব্যাথা? এই টকপাতা খাওয়াও, কমে যাবে। ফিলোমিনা উড়ে বেড়াচ্ছেন জঙ্গলে, ঘুরে বেড়াচ্ছেন বনদেবীর মত। তাঁর চিকন মসৃন হাতের কালো গোলাপের কুঁড়ির মত আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছেন গাছেদের গায়ে। বলছেন সব গাছ আমাকে চেনে। আমার নিঃশ্বাস টের পায়।

সারা পৃথিবীর কম করেও সাত আটটি দেশে বুলু ইমামের সঙ্গে গেছেন ফিলোমিনা আর পুতলী। সেখানে ওঁরা ছবি এঁকেছেন। কোহবর আর সাহারাই চিত্রকলা। বড় বড় ম্যুরাল এঁকেছেন। তাঁদের চেতনায় ঘুমিয়ে আছে ইস্কোর আদিম মানুষের আঁকা ছবি। এঁরা ছবি কপি করতে পারেন না। কারন ছোট থেকে এঁরা কপি করা শেখেন নি। এদের প্রতিটি ছবিই মৌলিক। নিজের আঁকাও আরেকবার হুবহু আঁকতে বললে একটি নতুন ছবি এঁকে বসেন।

বনজঙ্গল আর প্ৰকৃতির স্বতঃস্ফূর্ততা বুকে নিয়ে পুতলী গাঞ্জু হাজারীবাগ এসেছেন। বন ক্রমে মুছে যাচ্ছে তাঁদের জীবন থেকে। নর্থ করনপুরায় খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে নতুন নতুন কয়লা ব্লকের। শুরু হয়েছে কয়লা উত্তোলন। ওপেন কাস্ট মাইন। জঙ্গলের পর জঙ্গল কাটা হচ্ছে। ফিলোমিনা কোন গাছের পাতায় হাত বুলাবেন এবার? বছরে একবার তিনি বাপের বাড়ি যান। সেখানকার গাছগুলো তাঁকে দেখামাত্র চিনতে পারে। নুয়ে পড়ে কাছে আসে, হাওয়ায় মাথা দোলায়। এখন শুধু কয়লা। মানুষের একটু ভালো থাকার লোভ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সবার পাকা ঘর হবে। ভালো থাকবে সবাই। কিন্তু পাকা ঘরের দেওয়ালে যে কোহবর আঁকা যায় না। মাটির দেওয়ালে পুরনো ভেঙে যাওয়া চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে রঙের পরত তুলে ছবি আঁকতে হয়। সেই চিরুনীতে থাকে তেলের সুবাস, মাটির দেওয়ালে থাকে মেয়েটির প্রথম বিবাহরাত্রি যাপনের উদ্দামতার স্মৃতি। সিমেন্টের দেওয়ালে কোথায় সেসব।

মানুষ উৎখাত হচ্ছে জঙ্গল পাহাড় থেকে। তার ভালো থাকার ওম এখন অগ্নিকান্ড হয়ে ধ্বংস করছে পৃথিবীকে। বুলু ইমামকে বললাম সম্পুর্ন প্রাকৃতিক রঙে আঁকা সাহারাই আর কোহবর কলা আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার দোরগোড়ায়। অত্যন্ত সন্ধানী আর পরিশ্রমী না হলে আজ অনাবিল প্রকৃতির মধ্যে যথার্থ খোভার বা সাহারাই চিত্রকলা দেখা সম্ভব নয়। একজন শিল্পী আর পরিবেশ রক্ষাকারী হিসেবে কি ভাবছেন উনি। ইমাম বললেন শিল্প কখনো মরে না। একদিন মানুষ পাথরে আঁকত। আজ কি সেভাবে আঁকে? একদিন পাথর থেকে তা এসেছে ঘরের দেওয়ালে। আজ ঘরের দেওয়াল থেকে যাবে কাগজে। ওঁরা পুতলী গাঞ্জুর আঁকা ছবি দেখালেন অনেক। সেগুলো কাগজের উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে আঁকা। ঠিক যেভাবে আঁকা হত দেওয়ালে সেইভাবে।

ছবি মরে না। মানুষের শিল্পী সত্তাও মরে না। আসল কথা হল চর্চা চালিয়ে যাওয়া। এই ভোগসর্বস্ব জীবনের বিকৃত উল্লাসের মধ্যে আর ভুল রাজনীতির মধ্যে লালিত বিবর্ণ বুদ্ধিকেন্দ্রীক, তথ্য-ক্ষুধার্ত আধুনিক মনের সামনে শিল্পী নিজের কাজ তুলে ধরবেন। হোক না সে হাজার বছরের পুরনো মোটিফের অনুশীলন। শিল্প দিয়ে সরাসরি বিদ্রোহ না করেও ছবির মধ্যে শুধু এই প্ৰকৃতি সংলগ্নতা টুকু বাঁচিয়ে রাখাই একটা বড় প্রতিবাদ। ফিলোমিনা আর পুতলি যা করে চলেছেন নিরন্তর।

মন্তব্যসমূহ

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন