আমার বাবার আঁকা ছবি আর তার কুড়ি কুড়ি বছরের পর

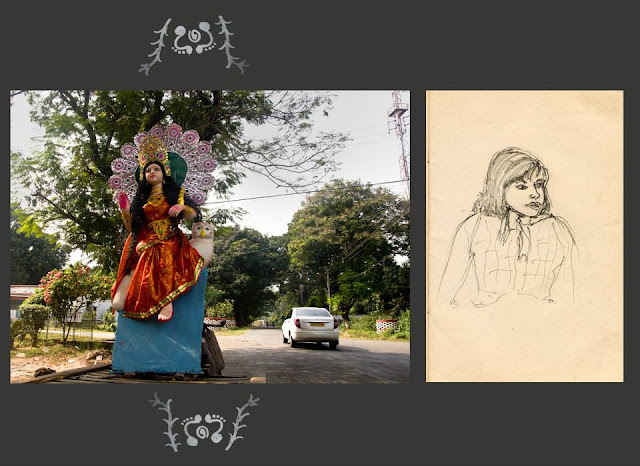

সেদিন বইয়ের আলমারী ঘাঁটতে গিয়ে আনেক পুরোনো স্কেচ এর খাতা পাওয়া গেল। খাতাগুলো আমার বাবার। তাঁর ছিল ছবি আঁকার নেশা। খাতার হলুদ হয়ে যাওয়া মলাট উল্টে দেখলাম ৭৩ সালের একটা তারিখ। এক বালকের ছবি। একটা পলাশ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। পাতা উল্টে যাই। লাইন ড্রইং এ একজন মহিলা। উপুড় করে রাখা ঝুড়ির ওপরে বসে আছে। আবার পাতা উল্টে যাই। সবজি বেচতে এসেছে কেউ, ঢাক বাজাচ্ছে ঢাকি, ‘শিল কোটাও’ শিলএর ওপর নিঁখুত করে এঁকে দিচ্ছে মাছ, তার চোখে কালো চশমা, হাতে ছেনি। গয়লাবুড়ি দুধ বেচতে এসেছে। রজনীদি এসেছে উলকাঁটা নিয়ে, শীতের দুপুরে। যার ছবি আঁকা হয়েছে পাতায় পাতায় কখনো লেখা রয়েছে তার নাম। লেখা আছে মহুলবনা, মিহিজাম, ভাগা, এই রকম দশ পনেরোটা গ্রামের নাম, যেখানে গিয়ে ঐ মানুষটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। আস্তে আস্তে পাতা ওল্টাতে থাকি, ভেসে ওঠে আমার শৈশবের মিহিজাম-চিত্তরঞ্জন, আমাদের রেলশহর, শাল-মহুয়ার বন। পাতায় পাতায় হাত বোলাই আর স্পর্শ পাই সেই সব মানুষের যাঁরা কাজ করতে আসেন আমাদের বাগানে, গয়লাবুড়ির খালি গা, আমাকে কোলে নিলে তার কাপড়ে পেতাম সদ্যজাত বাছুরের গন্ধ। তখন মানুষের সময় ছিল ব্যবসা করতে এসেও দুদণ্ড গল্প করার। কোনো তরুন শিল্পীর অনুরোধে হাসিমুখে তার মডেল হয়ে যাওয়ার, হলইবা একটু দেরী। মানুষের ছবি আজও আমরা তুলি, মেলায় যাই, উৎসবে-পার্বণে মা দুর্গার সামনে সিঁদুর মাখা মুখ বা বিশাল গোঁফ বৃদ্ধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি বড় লেন্স নিয়ে। কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছর পরে পাবো তো তার গায়ের গন্ধ সেই ছবি থেকে? আমার তোলা পলাশ কি সেই রকমই রাঙিয়ে দেবে কাউকে? এ সব প্রশ্ন হয়তো বৃথা। কিন্ত অনেক দিন পর মনে হতে পারে যাঁর ছবি তুলেছি তাঁর নামটাই তো জানা হয়নি। ভালো ছবি তোলার সঙ্গে ছবির চরিত্রের সুখ দুঃখের দৈনন্দিনতার খোঁজ নেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একেবারেই কি নেই?

চিত্তরঞ্জনের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের ছাদে দাঁড়ালে একটা বিস্তৃত জঙ্গল দেখা যায়। দূর-বিস্তৃত সেই গাছগাছালির পরে খানিকটা উত্তর-পশ্চিম দিকে একটাই নীল পাহাড়, দিগন্তরেখার উপরে হঠাৎ যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। ছেলেবেলায় অফিসের ছাদে ওঠার কোনো প্রশ্নই ছিলনা, তবে ওই পাহাড়টা ছিল। মিহিজামে গেলে দেখা যেত। জ্ঞান হওয়া ইস্তক জানতাম ওর নাম বোদমা-পাহাড়।

এগারো-বারো ক্লাশে আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন বারীন মুখোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে পৃথক একটা রচনাই লেখা যেতে পারে। যা হোক একদিন ভরদুপুরে পিওন এসে একটা পোস্টকার্ড ধরালেন। মাস্টারমশাই কয়েকদিনের জন্য কোলকাতায়। সেখান থেকে লিখেছেন ফিরতে তাঁর দেরী হবে। ঘুঘুডাকা দুপুর। আশেপাশে কেউ নেই। এই সুযোগ চিঠি গোপন করার। পরিকল্পনা হল সাইকেলে বোদমা অভিযানের। সঙ্গী আরো দুজন। মিহিজাম থেকে বোদমা সাত কিলোমিটার, আর পাহাড়টাও বেজায় উঁচু। অতিদ্রুত সাইকেল চালিয়ে পাহাড়ে চড়ে আবার ফিরে আসা সমস্ত ব্যাপারটা দেড়ঘণ্টায় সারা কঠিন কর্ম। তবু করতেই হবে, কারন ঐটুকু সময়ই আমাদের পড়ার জন্য বরাদ্দ। মিহিজাম ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর গেলে রেল-ফাটক। একটু বড় করে দেখা যাচ্ছে বোদমা। আমাদের হৃদস্পন্দন দ্রুত। কালো মোটা পীচরাস্তা। সাঁই সাঁই করে চালাই সাইকেল। হঠাৎ সরু একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে বাঁ দিকে। সে দিকে খুব সুন্দর একটা গ্রাম। গ্রামের শেষে আকাশ দেখা যায়না, তার বদলে প্রতিমার চালচিত্রের মত বিশাল এক পাহাড়। এত সুন্দর গ্রাম আমরা জীবনে দেখিনি। গ্রামের শেষে একটু খোলা মাঠ, সেই মাঠ থেকেই উঠে গেছে পাহাড়টা। তার গায়ে গভীর লম্বা লম্বা নালার মত খাত। বোধহয় বর্ষা কালে ওখান দিয়ে জল নামে। সেই একটা খাতে সাইকেল ঢুকিয়ে দৌড়ে উঠতে থাকি ওপরে। ন্যাড়া মোরামের পাহাড়। থামলাম একেবারে ওপরে গিয়ে। সেখানে একটা সিমেন্ট বাঁধানো চত্বর। পাহাড়ের যে দিকে উঠেছি তার উলটো দিকে ছাগল চরাচ্ছে একটা ছেলে। উপর থেকে দেখা যাচ্ছে চৌকো খোপ কাটা ফসলের খেত। পুতুল খেলার ঘরবাড়ির মত বোদমা গ্রাম, দিগন্তবিস্তৃত সমতলভূমি আর সেই সমতলভূমিতে হঠাৎ থমকে যাওয়া একটা রেললাইন। চারিদিক খুব চুপচাপ। আমাদেরও মুখে কোনো কথা নেই। এবার নামার পালা। সেটাও সোজা নয়। মোরামে পিছলে যায় পা। জলতেষ্টা পায়। গ্রামে একটাই কুয়ো। সেখানে জল খেতে গিয়ে জেরার মুখে পড়তে হল। কোথায় থাক তোমরা? বললাম চিত্তরঞ্জন। গ্রামের লোক বলল আমাদের গ্রামেরও একজন চিত্তরঞ্জনে কাজ করে। পোস্ট অফিসের ডাক বিলি করে ঘরে ঘরে। সর্বনাশ। এতেও রক্ষা নেই। পিওন মশায় বেরিয়ে এলেন। আরে ইনিই তো উনি। আবারও কোথয় থাকি কি বৃত্তান্ত এই সব প্রশ্ন। তারপর বললেন আমি তো যাই তোমাদের পাড়ায় চিঠি দিতে। তবে বাড়িতে আমাদের অভিযানের খবর ফাঁস করার কাজটি তিনি আর করেননি। তার পরে অনেকবার গেছি বোদমা পাহাড়ের নিচে। এখন পাহাড়ের গায়ে গাছ গজিয়েছে। সুযোগ পেলে উঠব আরেকবার। জানি হাঁপ ধরে যাবে, তবু......।

ভর দুপুরে জি এম অফিসের রাস্তা দিয়ে দেখি লক্ষী ঠাকুর যাচ্ছেন ভ্যানে করে। পাশ দিয়ে হুশ করে চলে যাচ্ছে দামি দামি গাড়ি। প্রখর রোদ। এবার পূর্ণিমা লাগবে বেশ সন্ধ্যায়। তাড়া নেই। ভ্যান নিয়ে যাচ্ছে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে। দূর্গাপূজো শেষ। বিজয়াপর্বও ক্ষীণ হতে হতে অস্তমিতপ্রায়। ছেলেবেলায় বিজয়া গড়াত কালীপূজো পর্যন্ত। বিজয়া করতে যাওয়ার আনন্দ এখন নেই। ছেলেবেলায় নাড়ু আর ঘুগনির লোভ ছিল মারাত্মক। লক্ষীপূজোতেও তৈরী হতো মোয়া আর নাড়ু। পরে লক্ষ্য করেছি চিত্তরঞ্জনে বাঙালরাই লক্ষী পূজো খুব আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে পালন করত। পিটুলি গোলার আল্পনা, লক্ষীঠাকুরের পা আর ধানের ছড়া এই সমস্ত আঁকাজোকায় বাড়ির মেয়েদের যে শিল্পীমনের প্রকাশ দেখেছি তা ভোলার নয়। বাড়ি বাড়ি তৈরী হত তিলের নাড়ু, নারকেল নাড়ু আর মুড়ির-চিঁড়ের মোয়া। এ সবে দক্ষতা লাগত অনেক। যেমন গুড়ের পাক ঠিক না হলে মুড়ির মোয়া তাৎক্ষনিক ভাবে গোল গোল হলেও পরে একটু হাওয়া লাগলেই ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়, আরো কিছুক্ষণ পরে তা হয়ে যায় মুড়কির মত ঝুরঝুরে, ব্যাস সব পরিশ্রম মাটি। চিঁড়ের মোয়া আবার চিঁড়ে গরম অবস্থায় করলে হয় ভালো, এইজন্যে আগে গরম খোলায় চিঁড়ে ভেজে তক্ষুনি তা দিয়ে মোয়া করার রেওয়াজ ছিল। এ সব কর্মে সহযোগী ছিলেন বুলার মা, রুনার মা, লিলির মা নাম্নী আমার মার যত শাশুড়িতুল্য পাড়ার লোক। আমার মার বিবাহপূর্বেই তাঁর শাশুড়ি গত হয়েছিলেন তাই এঁরাই আমার ঠাকুমা। আরেকটা জিনিশ বলবার যে এই সমস্ত ঠাকুমাদের অনেকেরই পুত্রসন্তান ছিল, তা সত্ত্বেও এঁরা এনাদের মেয়ের নামেই পরিচিত ছিলেন, অনেকে তাঁদের আসল নামটুকুও বোধহয় ভুলে গেছিলেন। লক্ষী পূজোয় আরেকটা বিশেষ জিনিশ বানাতে দেখেছি তা হল ধানের গোলা। এটা হল কাগজ দিয়ে তৈরী একটা নলের মত বড় গোল, তার চারধারে ছোট ছোট পাঁচটা ঐ রকমই ছোট গোল। পুরো জিনিষটা রঙ্গীন কাগজে সাজানো। ছোট ছোট নল গুলোতে থাকত পঞ্চশস্য, আর বড়টায় ধান। সব শেষে ঐ ধান ভরা গোলায় গুঁজে দেওয়া হত কাগজেরই একটা অলংকৃত ছাতা। যে সব মেয়েরা আমাদের বাড়িতে এই সব সাহায্য করতে আসত তাদের ধরে ধরে ছবিও আঁকা হত। শেষে খিচুড়ি আর পাঁচমিশালি তরকারি। এই করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যেত আর তারপরেই

দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ

মৃদুমন্দ বহিতেছে মলয় বাতাস।।

দুর্গাপূজো এসে গেল। আসানসোল যাবার বাইপাসের ধারে ফুটেছে কাশফুল। চিত্তরঞ্জনে অতটা কাশ দেখা যায়না। তবে এখানে পুজো আসছে বোঝা যায়, কারন আগে আসেন বিশ্বকর্মা ঠাকুর। চিত্তরঞ্জন লোহা লক্কড়ের জায়গা। এখানে ক্রেনে ঠাকুর, ওয়েল্ডিং মেশিনে ঠাকুর, স্টীল ফাউন্ড্রীর ফার্নেসে ঠাকুর, ল্যাডেলে ঠাকুর। আর এইসব আশ্চর্য মেশিন ঠাকুর দেখতে আসা গ্রামের মানুষের চোখের সম্ভ্রম আমাদেরও এই লোহা ঠাকুরের প্রতি কিছু বেশি পক্ষপাতের কারন হয়েছিল। সেদিন সকাল থেকে খোলা থাকত কারখানার সব গেট। কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে কোলে কাঁখে ছেলে নিয়ে ঢল নামত গ্রামের সাঁওতাল আর অ-সাঁওতাল মহিলাদের। তাদের পরনে উজ্জ্বল লাল হলুদ শাড়ি। কালো মুখে ঘাম। তখন সাইকেলও খুব দুর্লভ ছিল। সবাই যেত হেঁটে। চিত্তরঞ্জনে প্রথম দিকের যাঁরা কর্মী তাঁরা তাঁদের গৃহিনী ও ছেলেপুলে নিয়ে পুজোর দিনে কারখানা ঘুরতে যেতেন। যে কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এই কারখানা গড়ে উঠেছিল তাতে ওই রকম কালো কালো বড় বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী হওয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া দেখার ও দেখানোর মধ্যে গর্বের যথেষ্ট কারন ছিল বইকি। প্রথম দিকটায় নিজেদের হাতে তৈরী নানা আশ্চর্য মডেল দিয়ে সাজসজ্জা হত। যেমন স্বয়ংক্রিয় ঢাকি ঢাক বাজাচ্ছে, লাইনের ওপর দিয়ে একটা ইঞ্জিন কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে (বানিয়েছিলেন রামুদা বলে ইলেক্ট্রিক রিপেয়ারিং শপ এর একজন কর্মী), নৌকা চলছে, কামারশালায় হাপর টানছে কামার এইসব। এগুলোতে এখন আর অভিনবত্ব কিছু নেই। কিন্তু সে কালে ছিল। আর যেটা ছিল সেটা হল নিজ হাতে কিছু করার আনন্দ। এখনকার মত কিনে আনার চল ছিল না। অনেক দিন পরে বিশ্বকর্মা পুজোর মেলায় গিয়ে দেখলাম হরেক রকম বাঁশি। ছেলেবেলা থেকে যেসব বাঁশি মেলায় মেলায় বিক্রি হতে দেখেছি তার একটা সচিত্র তালিকা করলাম। আমার এক অগ্রজ বললেন ও বানিয়ে দেখালেন তাঁর ছেলেবেলায় দেখা তুচ্ছ জিনিসে তৈরী করা বাঁশি। তাতে মোটা ফাঁপা ঘাস থেকে ভাঙ্গা মোড়ার কাঠি, ছেঁড়া বেলুন, বাতিল কাগজ কি নেই। তবে সবচেয়ে আকর্ষক হল হাতের চারটি আঙ্গুলের সিটি, যা শোনা আর শোনানোর উত্তেজনা সিনেমাহলের আসনের গান্ধীত্ব চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে।

—মিহিজাম হাটে সাপ্তাহিক বাজার করা দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে। সাইকেলে থলি ঝুলিয়ে দলে দলে লোক যাচ্ছে আর থলি ভরে আনছে শীতের সব্জি। সবাই বলত হাটিয়া যাচ্ছি। আমরাও জানতাম ওই বাজারটাকে বলে হাটিয়া। আসলে অবাঙালি প্রভাবে হাট হয়েছে হাটিয়া। সেটা বুঝলাম পরে। হাটিয়া বললে আমার মনে হয় মহুয়া আর শুকনো মাছের গন্ধ। আমার খাদ্যরুচি নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। তবে কিসমিসের মত শুকনো মহুয়া প্রথম দেখি হাটে। যাইহোক, চিত্তরঞ্জন নিয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন সুভাষ বসু, পরেশ ঘোষ আর প্রসূন রায় এই তিনজন মিলে। তাঁদের বই থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলানো যায়না---

‘১৯৩৪ সালে মিহিজাম হাটের উত্তর দিকে রেল লাইনের ধারে দেবালয় (পুজোমন্ডপ) ভবন তৈরির পর হাটের চেহারা বদলাতে শুরু করে। গড়ে ওঠে হাটের জন্য অস্থায়ী দোকানপাট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মিহিজাম হাটে ভালো ধুতি বিক্রি হয়েছে বারো আনায়। একটা লুঙ্গির দাম ছিল আট আনা আর ভালো শাড়ির দাম ছিল বারো আনা থেকে চোদ্দ আনা। একমণ চালের দাম ছিল আড়াই টাকা। মাছ মাংস হাটে তখন বিক্রি হত না। শীতের অতিথিরা এই অঞ্চলে দু-তিন মাস থাকার জন্য সঙ্গে আনতেন ঠাকুর চাকর। হাটে লোকজন নিয়ে চাল-ডাল আনাজ কিনলেও মাছ মাংসের জন্য বাবুদের লোকজন খুঁজে আনত বাবুবিবিদের পছন্দ মত মাছ বিক্রেতাকে। তখন মাথায় করে রকমারি মাছ দোরে দোরে বিক্রি হোত। ভাল মাছ চার আনা থেকে ছ’ আনা সের।’ আরো আছে, তবে ৭১ সালের একটা স্কেচ এ দেখছি মুরগি বিক্রি করছেন এক সাঁওতাল মহিলা, আজও তেমনই বিক্রি হচ্ছে, হয়ত আরো কিছু দিন হবে, যতদিন না বিগবাজারে বুধবারের মহাছুট-এও এসে যায় দেশি মুরগি।

অনেক যত্ন নিয়ে লেখা - খুব আনন্দ পেলাম ।

উত্তরমুছুনকাঙ্গোই পাহাড় বাদ দিলেন কেন? খালি হাতে পাহাড় চড়ার হাতেখড়ি আমার ওখানে ।

বহুদিন চিত্তরঞ্জন ছাড়া । অনেক স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন । ধন্যবাদ ।